El primer partido de fútbol en Colombia

A finales del siglo XIX, el patio de un viejo convento colonial fue el escenario de ese picado inaugural, a diferencia de lo que afirman la mayoría de relatos sobre la historia del deporte en el país.

POR Felipe Arias Escobar

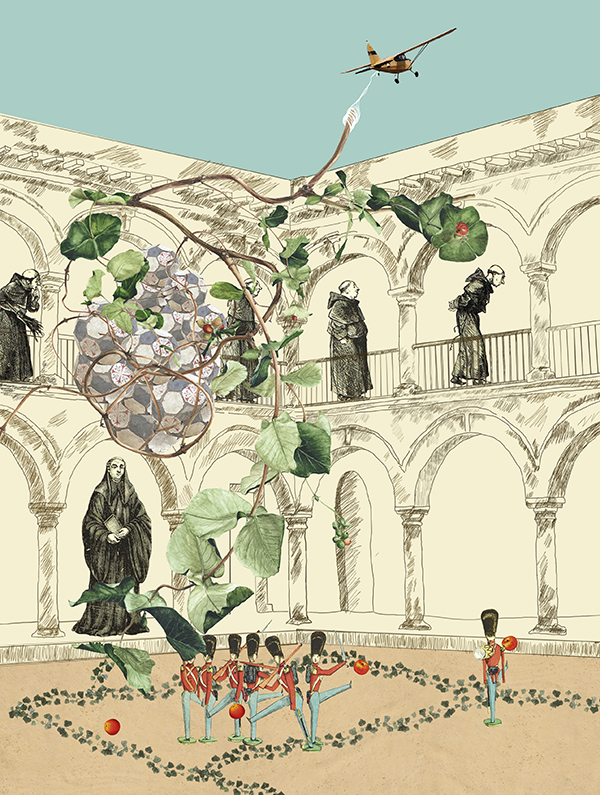

Ilustración de Juana María Bravo

Durante años, tres ciudades se han disputado haber acogido el primer partido de fútbol en el país: Barranquilla, Santa Marta y Pasto se encuentran referenciadas aquí y allá como las primeras adonde se trajeron balones, reglamentos y personal extranjero que jugara de acuerdo con las reglas de la Football Association. Se dice que hacia 1909 el comerciante inglés Leslie Spain les enseñó a los pastusos a jugar fútbol, probablemente sin saber que sus compatriotas británicos, que llegaron como marineros al puerto de Santa Marta, ya por 1903 o 1904 habían organizado partidos con los obreros de la United Fruit Company en los alrededores del Magdalena. Y de seguro ni unos ni otros sospechaban que también desde 1904 el barranquillero Arturo de Castro promovía los primeros encuentros futbolísticos en potreros de su ciudad.

A pesar de las diferencias cronológicas, no es descabellado reconocerles la paternidad del fútbol nacional a las tres ciudades... y agregar una cuarta. Esta controversia no es sino un reflejo del país que al iniciar el siglo XX recibía al balompié: un territorio fragmentado e incomunicado, donde la importación o la creación de una nueva práctica cultural o productiva escasamente tenía impacto más allá de la esfera regional en que aparecía. En medio de tanto aislamiento, en los primeros años del siglo pasado cada jugador de fútbol partía de cero en su comunidad, sin copiar nada de lo que pudiera estarse haciendo en otras partes. De igual forma, es probable que ninguno de estos ancestros del fútbol colombiano supiera que varios años antes, en 1892, ese deporte ya se había jugado en el país. Aquel primer partido se jugó en la cancha más inusual, con los deportistas más improbables, un pionero insospechado y ante el espectador menos futbolero posible.

Ocurrió en el patio de un viejo convento colonial, el equipo estaba compuesto por los nuevos cadetes de un país sin ejército, su mentor era un erudito militar estadounidense y su primer espectador fue un vicepresidente más interesado en la poesía de Virgilio, rezar el rosario y censurar periódicos que en el deporte.

LA CANCHA Y EL PROFE

Por donde hoy queda la calle séptima, que marca el límite del centro histórico de Bogotá, corría hace 126 años el río San Agustín, llamado así por el claustro que en la orilla sur construyeron los frailes de esa comunidad en el siglo xvi. Durante doscientos años los agustinos levantaron y reformaron un complejo arquitectónico del que solo se conserva una iglesia barroca. A la derecha, donde hoy se erige el Ministerio de Hacienda, quedaba el convento, que ocupaba toda la manzana. Como todas las sedes conventuales de su época, esta se construyó alrededor de un enorme patio cuadrado.

En 1861, cuando se consumaba la separación de la Iglesia y el Estado, los agustinos fueron expulsados de su casa y el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera ocupó el edificio cuyos muros servirían, a los pocos meses, de barricada para las tropas que defendían a Bogotá de un fallido asalto conservador al recién impuesto régimen liberal. Desde entonces el espacio ha sido propiedad del Estado.

En esas estaba el viejo claustro cuando los promotores de la Constitución de 1886, en su deseo de reorganizar el Estado colombiano, emprendieron la necesaria e inacabada tarea de crear un ejército profesional y permanente para reemplazar por fin a las montoneras armadas que, en la guerra civil de turno, rendían lealtad al cacique político que las hubiera reclutado. Para ese fin se escogió el viejo convento de San Agustín como sede de una futura escuela militar (y eso fue desde finales del siglo XIX hasta su demolición en 1938). Los primeros cadetes se inscribieron, y para dirigir su formación se trajo a un oficial del Ejército de los Estados Unidos: el coronel Henry Rowan Lemly, un polifacético personaje que combinó la milicia con la literatura (de su pluma conocemos los detalles del combate en que mataron a bayonetazos al legendario jefe sioux Caballo Loco).

El veterano gringo vino al país por primera vez en 1881 como profesor de la Escuela de Ingeniería Militar, donde expuso la importancia de la gimnasia y la educación física en la preparación de los uniformados. Como resultado de esta experiencia publicó en Nueva York, tres años después, un instructivo en español bajo el título de Ejercicios gimnásticos, con el objetivo de que sus prácticas para asegurar “un cuerpo bello, sano y feliz” fueran enseñadas en otros lugares. Aquel folleto –dedicado a sus cadetes de Bogotá y que hoy puede consultarse en Internet Archive– incluye algunas de las más tempranas referencias escritas a la práctica del boxeo y la gimnasia moderna en Colombia.

Una década después, en 1890, Lemly regresó a Colombia para entrenar nuevos pupilos en pruebas de atletismo. Sobre ese hecho, el historiador deportivo Ricardo Ávila Palacios citó en El Espectador, en 2012, un breve recorte del diario El Correo Nacional en el que se narran los ejercicios que el coronel impartía a sesenta aprendices de la Escuela Militar: tiro, marcha, carreras de velocidad, saltos –especialmente los de longitud– y “el célebre juego inglés lawn-tennis, ayudados por el simpático Mr. Wheeler, encargado de negocios de su majestad británica”. La nota, publicada el 23 de mayo de 1891, remata diciendo que entre las lecciones “pronto pondrán otros juegos de pelota al aire libre, tales como el football, que tanto conviene para el desarrollo físico”.

Un año más tarde apareció una referencia escrita mucho más detallada sobre el juego de pelota al aire libre que enseñaba el coronel Lemly. Se publicó en El Telegrama, diario pionero del periodismo noticioso en Colombia, el 21 de junio de 1892. “Uno de los más populares juegos que hay establecidos en todos los colegios del extranjero es el balón o football como dicen los ingleses. Este juego es higiénico, porque da fuerza, agilidad y robustez al cuerpo. El señor coronel Lemly lo acaba de establecer en la Escuela Militar”. En la misma edición, el periódico transcribe las catorce reglas originarias, que treinta años antes habían acordado los señores de la Football Association en Londres. En un texto para la revista Credencial, el historiador Enrique Santos Molano menciona que al otro día de esta histórica publicación, es decir, el miércoles 22 de junio de 1892, se celebró un partido en el claustro de San Agustín, que contó con la presencia del vicepresidente electo Miguel Antonio Caro como espectador. ¿Juego a puerta cerrada, con un director técnico gringo y jugadores bogotanos? Ya podemos entender por qué al fútbol colombiano le fue como le fue durante las siguientes siete décadas...

Pero hay circunstancias que explican por qué el primer partido de fútbol que se documentó en el país fue un evento restringido y fortuito, vinculado indirectamente al proyecto político nacional y en el cual coincidieron personajes que la historia poco ha relacionado con el deporte: un aventurero de un país que acostumbra repeler el fútbol, aspirantes a oficiales del ejército (que al poco tiempo pondrían a prueba su formación en la guerra de los Mil Días) y un viejo gramático y filósofo a quien sus contemporáneos recordaban más por su fanatismo político que por su destacada obra literaria.

La curiosa procedencia de los jugadores ya fue aclarada. La presencia del tirano-gramático, por su parte, se entiende dado el interés del gobierno nacional en verificar la labor de la misión militar que acababa de contratar para mejorar y profesionalizar su precario ejército, asunto crucial en la reforma del Estado emprendida por Caro y su socio, el presidente Rafael Núñez.

Por último, la nacionalidad de Lemly se explica en tanto que, aunque hoy nos parezca increíble, Estados Unidos fue uno de los lugares del mundo donde el fútbol fue acogido con más entusiasmo, primero entre los universitarios del noreste y luego entre los obreros inmigrantes en las grandes ciudades, en un impulso que se apagaría por el desorden administrativo que acompañó la profesionalización del deporte en los años veinte, y por la herida mortal que le dejó la Gran Depresión –así lo cuenta el cronista futbolero Carlos Velásquez en su artículo “America Soccer Story” para el blog La Refundación–.

EL NUEVO TIEMPO

Faltaba todavía mucho, casi medio siglo, para que el fútbol empezara a ser entendido como un espectáculo de masas. Lo que había en ese momento era apenas el ensayo de una actividad de élite que temporalmente coincidió con el proyecto educativo del Estado. Hace 126 años el fútbol llegaba a Colombia –y con él las reglas modernas de la gimnasia, el tenis, el atletismo y el boxeo– como una manifestación del lugar que la educación física empezó a tomar en la vida cultural y política del país. La profesora Zandra Pedraza, en su libro En cuerpo y alma. Visiones del progreso y de la felicidad, un estudio sobre el lugar que ha ocupado el cuerpo humano en la educación en Colombia, cuenta cómo a lo largo del siglo XIX se dio una lenta transformación en los programas educativos, en los cuales la actividad física pasó a tener un protagonismo mayor. Desde 1870, las leyes ya referían la importancia de la gimnasia en la formación de los niños en los colegios, lo que se acentuó con las recomendaciones de una misión pedagógica alemana que visitó el país en 1872. La salud, la formación del carácter, e incluso el infame discurso sobre el “mejoramiento de la raza”, fueron algunos de los argumentos que sustentaron el lugar cada vez más visible de la práctica deportiva en la educación de los colombianos.

A pesar de la inestabilidad política de esos años, buena parte de ese discurso hizo eco en diferentes sectores del Estado y de la élite. Esto llevó, por un lado, a integrar diversos programas deportivos en la formación educativa (como en el caso de los cadetes del coronel Lemly); y, por el otro, a que esta práctica se extendiera pocos años después entre los De Castro (de Barranquilla), los Samper Brush (de Bogotá) y muchas otras familias de las aristocracias regionales. De manera que si bien el fútbol llegó al país como parte de los primeros programas de educación física, pronto se incorporó a los espacios de integración de los grupos sociales más pudientes. “La educación del hombre es el desarrollo de su fuerza, y esta fuerza necesita ejercicios musculares”, sentenció Eduardo Arboleda en 1907, cuando la práctica deportiva ya era un proyecto ampliamente aceptado en escuelas, cuarteles y clubes sociales.

En los albores del siglo XX, el 21 de junio de 1902, el diario bogotano El Nuevo Tiempo difundió un nuevo reglamento del fútbol. Gracias a esta publicación sabemos de la flexibilidad con la que todavía se jugaba, pues se menciona una pelota ovoide, la posibilidad de jugar con equipos hasta de 20 deportistas en un campo que podía ser hasta de 150 metros; es decir, el juego se presenta como una cosa más cercana al rugby. Volviendo a la versión del historiador Santos Molano, parece que la publicación se hizo con motivo de los partidos que disputarían algunos miembros de la élite capitalina en septiembre de ese mismo año. Al entusiasmo que se vivía por el deporte en la ciudad se debe la construcción de una cancha en el actual sector de Teusaquillo y la redacción de la primera crónica futbolera que se conoce en Colombia, firmada con el seudónimo de Teller. En esta se mencionan algunos de los primeros jugadores, entre ellos el industrial cervecero Leo Kopp, el abogado y escritor Pantaleón Gaitán, y el empresario textil Vespasiano Jaramillo. A pesar de lo que sugería el reglamento publicado por El Nuevo Tiempo, gracias a la mencionada crónica y a insinuaciones de la prensa en torno a tres partidos disputados en la capital, podemos identificar como fútbol lo que se jugaba en esas tardes bogotanas: once contra once, un goal-keeper, un forward y –como dirían los gringos en la burla de marras– pocas anotaciones y llegadas al arco. No obstante, se conservaban cierta flexibilidad en la duración del juego y la extraña regla de que, para ganar, un equipo debía anotar en ambas mitades del partido.

Este súbito interés se apagó pronto y la prensa de la ciudad dejó de cubrir estos primeros intentos de jugar fútbol en el país. Con mucha mejor suerte correría la pelota en Barranquilla, en 1904, cuando Arturo de Castro llegó a la ciudad con balones y un reglamento luego de estudiar en Europa, iniciativa gracias a la cual se fundaría en 1908 el primer club de fútbol de la ciudad. Esta historia primigenia se reescribió en 1909, cuando marineros ingleses y obreros colombianos coincidieron en El Playón, en Santa Marta, para disputar el primer partido en la historia de la ciudad, justo un mes antes de que los trabajadores de una sombrerería de Pasto improvisaran una cancha sobre los adoquines de la plazuela de San Andrés.

El camino fue lento, muchísimo más que en otros países del continente. En Colombia el gusto por “la pecosa” tiene una historia accidentada, con orígenes tan nebulosos e inciertos que es difícil saber cuándo y cómo se fundaron los primeros clubes, quiénes ganaron las primeras competencias del amateurismo o por qué en el país nos tardamos tanto en competir sin complejos contra rivales extranjeros. Hablar, pues, de los más remotos orígenes del fútbol en Colombia es un trabajo de arqueología y, dada la cantidad de información extraviada y confusa, todavía no podemos hacer muchas afirmaciones concluyentes.

Pero pronto la historia tomaría otro rumbo, que le debemos a la difusión del deporte entre los sectores populares y a los aportes de la prensa escrita y la radio. Pese a todo, durante mucho tiempo nadie se enteró y aún hoy pocos saben que hace 126 años ya teníamos fútbol en Colombia, o al menos la semilla de una práctica que después de un par de generaciones se convertiría en el espectáculo de masas que es hoy en día.

*Una versión anterior de este texto se publicó en 2017 en La Monserga del Fútbol, un sitio web donde cada semana se publican escritos de futbolistas frustrados. Fieles a su espíritu, en su momento festejaron por cuenta propia los 125 años de un hecho histórico que nadie más quiso celebrar.

ACERCA DEL AUTOR

Historiador. Ha sido docente universitario, autor de textos escolares y periodista musical.